“앞으로 열릴 당신의 날들을 환하게 비춰줄 수 있는 빛이 되고 싶어.”

“그대는 선샤인(Sunshine) 나만의 햇살, 힘들고 지친 날 감싸줘요.”

“빛이 난다. 후광이 비친다.”

“이지러졌으나 보름을 갓 지난 달은 부드러운 빛을 흐붓이 흘리고 있다.”

“어둠이 있어야 빛도 있다. 어둠은 빛을 이길 수 없다”

“빛과 진리(Lux et Veritas). 진리는 나의 빛(Veritas Lux Mea)”

누군가에게는 흔하디흔한 표현일지 모르겠지만, 일상에서 한 번쯤을 들어봤을 법한 ‘빛’을 둘러싼 ‘말·말·말’이다. 달빛의 아름다운 모습을 서정적으로 묘사한 구절이고, 한 시대를 풍미한 노래의 한 소절이자, 듣자마자 영화 속 장면이 떠오르는 오리지널 사운드 트랙이며, 수많은 대학교가 사용하는 교훈이다. 또한 선과 악의 대립을 묘사할 때, 첫눈에 반한 사람을 만났을 때 클리셰처럼 사용되는 표현이기도 하다. 그야말로 빛을 향해 손을 뻗고 싶게 만드는 달보드레한 글의 유혹이다. 사탄이나 뱀파이어 같은 존재들에게는 빛이 부정적인 존재이지만, 우리 인류에게 빛은 긍정적이고 밝은 의미가 있다.

우리의 눈은 빛이 있어야 무엇인가를 볼 수 있다. 카메라와 현미경도 빛이 있어야 무엇인가를 세세하게 살펴보고 기록할 수 있다. 반면, 예술가는 마음으로 빛을 볼 수 있을 때 비로소 좋은 작품을 완성할 수 있다. 색즉시공(色卽是空)이라는 말처럼 빛은 실체가 없다. 하지만 중요한 순간에는 빛을 발하는 조력자의 면모를 뽐낸다. 이처럼 이성과 감성을 자극하는 빛의 정체는 과연 무엇일까. 국어사전에 의하면, ‘빛’은 ‘물체가 광선을 흡수 또는 반사하여 나타내는 빛깔’, ‘표정이나 눈, 몸가짐에서 나타나는 기색이나 태도’, ‘찬란하게 반짝이는 광채’, ‘희망이나 영광 따위를 비유적으로 이르는 말’, ‘무엇을 느끼게 하는 분위기’ 등의 뜻을 내포한다. 과학적·관념적·문학적인 분위기를 모두 느낄 수 있는 참으로 오묘한 단어다.

평범한 일상과 예술에서 빛은 ‘희망’을 의미한다. 곰곰이 생각해 보니, ‘빛=희망’이라는 공식이 의심 없이 통용되는 듯하다. 빛의 본질과 희망의 관계가 새삼 궁금하다. 카오스재단의 강연을 보면, “진화론의 설명을 따른다면 생명은 바다에서 처음 탄생했고, 광합성은 가장 기본적인 생명의 에너지를 만든다. 광합성을 가능하게 하는 빛이 가시광선이고, 전자기파 스펙트럼에서 가장 밝게 나오는 빛이 가시광선이다. 그래서 생명과 빛이 연관되고, ‘희망’이라는 단어를 연상케 하는 것 같다."라는 분석이 있다. 다분히 과학적이지만, 이내 고개가 끄덕여진다.

미학적인 측면에서 보면, 고대부터 빛은 아름다움을 탐구하는 대상으로 여겨져 왔다. 결정적인 역할을 한 건 플로티노스(Plotinos)다. 그는 신플라톤주의자로서 ‘빛이 만물의 근원으로부터 내려옴’을 주장했다. 플라톤이 이상과 현실을 구분했다면, 플로티노스는 이상과 현실이 연결되었다고 생각했다. 그에게 영향을 받은 사람들은 빛이 존재하기에 세상이 아름답다고 믿었다. 이때부터 ‘신은 빛이요, 빛은 아름다움이니라.’라는 패러다임이 만들어졌고, 빛을 중심으로 하는 미술작품들이 우후죽순 탄생했다. 빛을 주제로 혹은 소재로 하는 미술에서 읽히는 ‘신과 아름다움’, ‘희망’이 서로 교집합이 없어 보이는 과학과 철학에서 기원했다는 분석이 꽤나 신선하다.

‘상상력’을 지칭하는 라틴어 ‘Phantasia’의 근원은 ‘빛’을 뜻하는 고대 그리스어 ‘Phaos’라고 한다. ‘빛이 있어야 볼 수 있고, 볼 수 있어야 다양한 것을 상상할 수 있음’이 유추된다. 시각예술은 상상력의 보고이자 총체다. 그 안에서 빛은 어떤 존재로 인식되고 묘사되고 있을까. 또한, 실험적인 현대미술에서 빛은 어떻게 사용되고 있을까. 고대 미술부터 사진, 그리고 라이트 아트까지. 빛을 둘러싼 시각예술의 흐름을 간략히 살펴본다.

.jpg)

마리아에게 예수의 잉태를 알리는 천사 가브리엘 <수태고지>, 12세기 중반, 샤르트르 대성당 스테인드글라스

중세미술 속 신(神)과 빛

“하늘에서 내뿜어지는 빛은 사람들에게 다가가지 못하는 높은 존재로 그 빛과 열의 주원천인 태양은 비와 협력하여 생명을 낳고 유지시키고 하늘에 있는 그 높은 위치와 그 빛의 청명함 때문에 태양은 모든 것을 보는 자로 여겨졌다.”

- 데이비드 폰타나(David Fontana)

플로티노스의 영향으로 생성된 ‘신은 빛이요, 빛은 아름다움’이라는 생각은 중세 미술로 이어졌다. 중세의 빛은 종교적인 상징이었다. 화가들에게 ‘재현’은 그리 중요하지 않았다. 비가시적인 세계를 묘사하고, 초자연적인 세계의 관념을 전달하는 것을 제일 우선시했다. 중세 미술의 특징이라면, 이미지만 보더라도 어떤 메시지를 전달하려고 하는지 직관적으로 알 수 있다는 것. 그렇기에 화가들은 자연의 색과 형태를 굳이 모방할 필요가 없었다. 비록 형태는 단순했지만, 색은 자유롭게 선택할 수 있었다. 단, 필수조건은 ‘화려한 빛’이었다. 금과 은같이 반짝이는 재료들과 고딕 성당의 붉은색 스테인드글라스를 자주 볼 수 있는 것은 이런 연유에서다. 색유리를 모자이크 해 교회 내부를 신성한 분위기로 만든, 오병이어의 기적을 묘사한 <빵과 물고기의 기적>, 마리아에게 예수의 잉태를 알리는 천사 가브리엘이 보이는 <수태고지>, 불우한 운명의 영국 왕 리처드 2세에게 존엄을 강조하고, 허영심을 경계하라는 충고를 하는 하느님을 그린 <수호성인 세례자 요한, 성 에드워드, 성 에드문드의 중재로 성모자를 알현하는 리처드 2세(The Wilton Diptych)> 등의 작업이 중세 미술을 대변한다.

고딕 건축물에서 볼 수 있는 뾰족한 아치와 복잡한 조각, 아름다운 장식을 갖춘 대성당도 인상적이다. 고딕건축의 닻을 올렸다는 평가를 받는 생 드니 수도원장 수제르(Abbot Suger)는 ‘신성한 광채를 상징하려고 값진 재료와 미술 작품으로 건물을 가득 채웠고, 새로 만든 스테인드글라스 창문이 신의 빛을 반영한다고 생각했다.’ 고딕 건축물을 비판한 사람도 있었다. 클레르보 수도원의 베르나르(Bernardus Claraevallensis)는 ‘과잉 장식을 추구하는 경향이 세속적인 부를 강조하여 사람들이 기도를 멀리하도록 만들 것이며, 장식에 쓸 돈을 가난한 사람들에게 나눠주어야 한다’고 생각했다.

.jpg)

마리아 얼굴에서 고뇌를 읽을 수 있는 조르주 드 라투르의 <마리아 막달레나>, 1640

.jpg)

강한 명암대비가 눈에 띄는 카라바조의 <베드로의 부인>, 1610

인간적인 그리고 인상적인

르네상스는 다방면에 걸쳐 고대 그리스·로마 문화의 이상을 부흥하고, 새 문화를 창출하는 것을 목표로 했던 시기다. 인본주의를 기반으로 한다. 인본주의는 자주적으로 사유하고자 하는 사람들이 신이 아닌 인간을 지적 세계관의 중심이 될 수 있도록 도왔다. 이러한 인간 중심적 사고는 회화에서도 큰 역할을 했다. 명암법과 원근법, 유화, 황금비율 등이 등장했다. 빛과 관련된 기법으로는 레오나르도 다빈치가 도입한 스푸마토(물체의 윤곽선을 자연스럽게 번지듯 그리는 명암법)와 키아로스쿠로(강한 명암대비를 통한 3차원적으로 표현) 등이 있다. 르네상스 미술의 주된 주제 역시 ‘성경’이었다. 중세와 다른 점이 있다면, 신과 성인들 형상에 인간의 표정이나 성격 같은 특징을 반영했다는 것이다.

빛의 표현이 극적으로 변한 것은 바로크시대다. 터무니없고 기괴하다는 의미의 바로크는 르네상스의 단정하고 우아한 고전양식에 비하여 지나치게 장식적이고 과장된 건축과 조각에 대한 경멸의 뜻으로 사용되었다. 르네상스와 마찬가지로 바로크 미술은 구도가 단순하지만, 빛의 묘사 방식만큼은 큰 차이를 보인다. 빛을 활용한 강한 명암대비가 눈에 띈다. 감정에 호소하는 것 같기도 하다. 바로크를 대표하는 화가는 카라바조(Michelangelo da Caravaggio)다. ‘키아로스쿠로’를 활용한 그의 그림은 새로운 종교화의 탄생과 다름없었다. 이단아 또는 혁명가라는 표현이 어울린다. ‘성인을 그릴 때 손이나 손톱이 더럽고 얼굴에 주름이 가득한 지저분하고 평범한 서민같이 그렸고, 강가에 빠져 죽은 창녀를 모델로 해 마리아를 그려 물의를 일으켰다.’ 예수의 옆구리 상처를 찔러보는 모습을 묘사한 <의심하는 토마>, 골리앗의 머리를 벤 다윗을 그린 <다윗> 등을 눈여겨볼 만하다. 배경 없이 주인공을 부각하는 카라바조의 방식은 렘브란트(Rembrandt), 조르주 드 라 투르(Georges de La Tour) 등의 작업에서도 발견할 수 있다.

.jpg)

인상파 에두아르 마네의 <아르장퇴유 정원의 모네 가족>, 1874

미술 속 ‘빛’은 다시 한번 극적인 변화를 맞이한다. 인상주의 때문이다. 현대미술의 시작으로 불리는 ‘인상주의’는 ‘빛과 색에 대한 화가의 순간적이고 주관적인 느낌, 즉 인상을 표현하고자 한 미술’이다. 시시각각 변하는 빛에 따라 색채의 변화가 일어난다고 보았다. 사실적인 그림을 원했던 인상파 화가들은 ‘색채가 변화하는 순간’의 인상을 다양한 색과 질감으로 묘사했다. 빛을 그리려고 했던 것이다. 실제로 우리 눈에 어떻게 보이는지에 집중했던 화가들은 주로 야외에서 작업했다. 흥미로운 점은 인상주의 미술이 중세미술과 닮았다는 것. 주인공과 배경이 극적으로 구분되는 바로크 미술과는 달리, 인상주의 미술은 주인공과 배경이 조화를 이루고 있어 평면적으로 보인다. 인상파 화가로는 빈센트 반 고흐, 에두아르 마네, 클로드 모네, 폴 고갱, 폴 세잔, 오귀스트 르누아르 등이 있다. 인상주의의 아버지 에두아르 마네(Edouard Manet)의 작업 <발코니>는 원근법이 무시됐다는 이유로, 얼굴보다 꽃이 자세하다는 이유로 비판을 받았지만, 야외에서 얼굴을 보면 평면적으로 느껴진다는 것을 말하는 듯하다. 클로드 모네(Claude Monet)에게 빛은 곧 색채였다. 그는 ‘대상을 재현한다는 것이 시시각각 돌변하는 빛의 문제’라고 생각했다. 계절, 날씨, 시간에 따라 달라지는 자연의 빛과 색채에 주목했고, 이를 담아내기 위해 한 장소에서 매일 매시간 대상을 보고 그림을 그렸다. <건초더미>, <수련>, <해돋이> 등이 유명하다.

중세와 르네상스, 바로크, 인상주의 등의 시대를 거치면서 ‘빛 사용법’이 달라졌다는 것을 알 수 있을 것이다. ‘종교적인 상징’에서 ‘눈으로 직접 확인할 수 있는 대상’으로의 변화라고 정리할 수 있겠다. ‘빛’을 형이상학적 존재가 아닌, 일상에서 마주할 수 있는 친숙한 존재로 생각하게 된 것이다.

.jpg)

뛰어난 세부 묘사와 선명도를 자랑하는 다게레오타입

사진, 빛 자체에 주목하다

사진의 발명은 ‘지금, 여기’를 표현하는 방식을 탈바꿈했다. 1839년 8월 19일의 일이다. 물론, 15세기 이전부터 카메라 옵스쿠라를 통해 빛이 만들어내는 자연의 이미지를 알고 있었고, 1826년 조세프 니세포르 니엡스(Joseph Nicephore Niepce)가 ‘역청’을 이용한 헬리오그래피(Heliography)를 고안하면서 세계 최초로 사진 촬영에 성공했지만, 실질적인 매체의 변화가 일어난 건 이때라고 할 수 있다. 자크-망데 다게르(Louis Jacques Mande Daguerre)가 은판에 이미지를 새기는 방법을 ‘공식적’으로 발명했기 때문이다. 그가 발명한 ‘다게레오타입’은 은판 또는 은으로 도금한 동판을 요오드 증기와 결합해 만든 감광막을 이용하는 것이 특징. 긴 노출 시간과 복제가 안 된다는 단점이 있었지만, 뛰어난 세부 묘사와 선명도는 기록성을 중시하는 사진의 밑바탕이 됐다. 사물을 있는 그대로 재현하려고 노력했던 화가들은 사진의 등장으로 인해 수고를 덜 수 있었다. 카메라는 ‘우연한 광경과 예기치 않은 각도가 가지는 매력을 발견할 수 있도록 도와주었고, 사진술의 발달은 미술가들이 심도 있는 탐색과 실험을 할 수 있도록 해주었다.’

.jpg)

탈보트의 <포토제닉 드로잉>. 사물의 디테일을 그대로 보여주는 데 주력했다.

카메라로 탄생한 사진이 반사광을 이용하는 것이라면, ‘포토그램’은 카메라 없이 빛을 직접 받아들인 사진이다. 감광지 위에 물체를 올린 다음 빛을 비춰 사진을 만들어내는 것이 핵심이다. 창시자는 윌리엄 헨리 폭스 탈보트(William Henry Fox Talbot)다. 그는 질산은 용액을 처리한 종이 위에 나뭇잎 등을 놓고 햇빛에 직접 노출을 주는 ‘포토제닉 드로잉’을 선보였다. 탈보트의 ‘포토제닉 드로잉’은 사물의 디테일을 그대로 보여주는 데 주력했다. 이와는 달리 포토그램을 추상적이고 초현실적인 이미지를 만드는 데 사용한 작가들도 있었다. 자신의 이름을 붙여 만든 샤도그래프(Schadographs)를 통해 추상사진을 실험한 크리스티안 샤드(Christian Schad), 레이요그램(Rayogram)의 만 레이(Man Ray), 나즐로 모홀리 나기(Laszlo Moholy Nagy) 등이 대표적이다. 이들 사진의 공통점은 모두 아방가르드적인 성향을 띠고 있다는 것이다.

사진의 등장을 기점으로 작가들은 빛을 매체로 적극 활용하기 시작했다. 상징적인 존재, 눈으로 직접 보고 색으로 표현할 수 있는 대상에서 나아가 ‘빛’ 자체에 주목한 것이다. 이들은 ‘현대예술에서 매체의 변화가 과학기술과 긴밀하게 연결되어 있다고 믿었다. 또한, 미적 요소에 치중하기보다는 인간의 지각 방식이나 지각 경험의 확장 등을 포함하는 작품 제작과 경험 등 개념적 측면에 관심을 가졌다.’ 이러한 흐름 한가운데 나즐로 모홀리 나기가 있다. 바우하우스 교수이자 작가인 그는 포토그램 이외에도 사진과 영화에서 다양한 실험을 모색했다. 특히, 움직임을 표현하기 위한 요소로 ‘빛’을 이용했다. 이를 잘 드러낸 것이 모터로 작동되는 작품에 빛을 비추어서 움직임을 표현한 작품 <빛-공간 조절기(Light-Space Modulator)>(1922~1930)다. 그는 “공간은 항상 우리의 감각 경험을 통해 존재한다. 시각, 청각, 촉각 그리고 운동을 통해서 공간을 인식할 수 있으며 이것은 물질로서 존재하는 것이다.”라고 말했다. 이는 공간이 ‘지각적 경험에 의해 파악될 수 있는 실제’이며, 시각과 공간을 새롭게 볼 수 있도록 만드는 물질이 ‘빛’이라는 뜻이다. 빛과 움직임에 집중한 나즐로 모홀리 나기의 작업은 1960년대 후반 인기를 끈 키네틱아트(움직이는 혹은 움직임을 이용하는 미술)와 옵아트(기하학적 형태와 색채를 이용하여 눈을 혼란스럽게 하는 미술)의 새로운 지평을 열어주는 데 크게 기여했다.

.jpg)

모터로 작동되는 작품에 빛을 비추어서 움직임을 표현한 나즐로 모홀리 나기의 <빛-공간 조절기>

빛의 세계를 몸소 체험하라

1970년대 들어 ‘빛’을 재료로 사용하는 경향이 더욱더 짙어졌다. 과학기술의 발달이 기술을 적극적으로 활용하려는 예술가들의 태도와 만나 이뤄진 결과다. 독일의 ‘제로그룹’과 프랑스의 ‘시각예술탐구그룹’이 그 최전선에 있었다. 오토 피네(Otto Piene)로 대표되는 ‘제로그룹(Gruppe Zero)’은 빛과 광선 사용에 관심을 가졌던 예술가 그룹이다. 시간과 운동성, 움직임과 관련된 기하학적 추상을 발전시켰고, 자연 소재의 역동성과 리듬에 주목했다. 르 파르크(Julio Le Parc)가 결성한 ‘시각예술탐구그룹(GRAV)’ 역시 빛을 이용한 키네틱 아트에 집중했다. 움직임, 반사, 착시 등을 표현한 작업에 관객이 참여하는 것을 목표로 했다. 알루미늄과 플라스틱 같은 다양한 공업재료를 사용했으며, 회전과 착시 등을 통해 관객들에게 불안정한 시각과 심리적인 반응을 불러일으켰다.

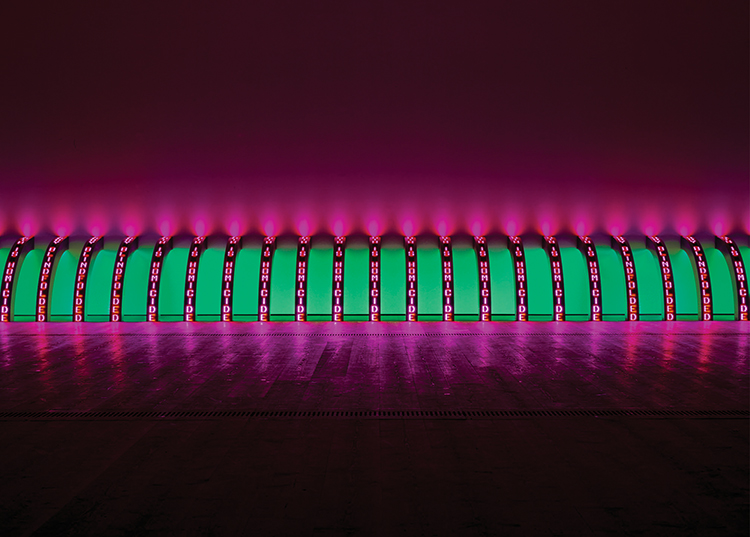

이들 작업 연장선에 ‘라이트 아트(Light Art)’가 있다. 넓은 의미에서 키네틱 아트라고 볼 수 있지만, 라이트 아트는 ‘움직임’보다 ‘빛’에 더 무게중심을 둔다. 빛을 장식적으로 보지 않았고, 본격적으로 작업에 인공 광원을 사용했다. 라이트 아트 작가들은 관객이 빛을 머금고 있는 공간을 체험할 수 있도록, 광선의 물리적 기능과 광원의 효과를 세심하게 다뤘다. 가히 빛을 둘러싼 모든 것을 담아낸 ‘빛 예술의 결정체’라고 해도 과언이 아니다. 개념미술과 미니멀 아트, 팝아트 등과 결합하기도 했던 라이트 아트를 논할 때 제일 먼저 거론되는 작가는 댄 플래빈(Dan Flavin)이다. 색색의 형광등을 미니멀하게 배치한 작품은 빛이 공간을 구성하는 중요한 매체임을 보여준다. 어두운 공간에 위치한 형광등이 빛을 발할 때의 느낌은 로맨틱하기까지 하다. ‘빛을 체험한다’는 관점에서 제임스 터렐(James Turrell)도 빼놓을 수 없다. 그의 작업은 침묵과 명상 그 자체다. 정갈한 공간에서 빛을 마주하는 경험을 하다 보면, 거룩한 느낌마저 든다. 댄 플래빈과 마찬가지로 공간을 구성하고 체험하게 만드는 빛은 그에게 관념적이고 상징적인 개념이 아니다. 이외에도 라이트 아트를 이끄는 주요 작가로는, 빌바오 구겐하임 미술관에서(Guggenheim Bilbao)에서 9월까지 전시를 여는, LED 전광판과 텍스트를 결합해 자신의 메시지를 전달하는 제니 홀저(Jenny Holzer), 빛을 이용해 작품과 관객 사이의 공간을 모호하게 만들어 다양한 지각 경험을 하게 하는 로버트 어윈(Robert Irwin), 네온사인을 통해 정치·사회적 문제점을 말하는 브루스 나우만(Bruce Nauman) 등이 있다.

동시대 작가와는 별개로, 1차원의 회화를 빛과 결합해 보여주는 기술도 있다. 대부분이 ‘마스터피스’를 소재로 하는 ‘인터랙티브 전시’에서 구현된다. 실제 접하기 어려운 작품을 휘황찬란한 ‘빛의 영상’으로 만들어 작업에 몰입하게 하는 것이 특징이다. 최근 제주도에서 큰 인기를 끌고 있는 <빛의 벙커 : 클림트>가 좋은 예다.

LED 전광판과 텍스트를 결합해 메시지를 전달하는 제니 홀저 <Purple>, 2008, Courtesy the artist ⓒ 2019 Jenny Holzer, member Artists Rights Society (ARS), NY / VEGAP Photo: Collin LaFleche

.jpg)

색색의 형광등을 미니멀하게 배치한 댄 플래빈의 <Untitled (to Janet and Allen)>(1966), Pink fluorescent light, 243.8 x 243.8 x 12.7 cm (사진=롯데뮤지엄)

사진 ‘매체’ 자체에 대한 고민

종합하자면, 현대미술에서 빛은 더는 상징적인 대상으로만 작동하지 않는다. 일상에서 눈으로 직접 확인할 수 있는 친숙한 존재이며, 시간과 공간을 체험하게 하는 중요한 매체다. 다시 말해, 현대미술에서 빛은 ‘단순히 새로운 유형의 예술을 만들어내는 도구가 아니라, 인간의 지각을 훈련하고 확장해 감성과 인지능력을 균형 있게 고양하는 전환의 매체’라고 할 수 있다. 이러한 빛은 현재 LED와 레이저, 비디오, 컴퓨터, 홀로그램 등을 활용하는 미디어 아트의 실세로 자리 잡고 있다.

그렇다면 사진은 어떠할까. 디지털 시대에도 ‘빛으로 그린 그림’이라는 사진의 본디 정의를 그대로 적용할 수 있을까. 결론부터 말하자면, 오늘날의 사진은 그 영역을 확장해가고 있는 모양새다. ‘자연의 빛을 통한 기록과 재현’이라는 사진 고유의 특성을 넘어, ‘과연 사진이란 무엇인가’라는 본질적인 질문을 던지고 있다. 이러한 흐름을 이끄는 주체는 대부분이 아날로그와 디지털을 모두 경험한 세대다. 디지털 시대에 접어들어 직접 보고 만질 수 있는(필름, 인화지 등) 존재가 없어지면서 혼란을 경험한 이들은 사진이라는 ‘매체’ 자체를 고민하기 시작했다. 현상과 인화라는 아날로그 프로세스가 디지털에선 어떻게 작동하는지, 포토그램 과정에서 빛을 받은 컬러 인화지는 어떻게 변화하는지, 디지털 공간을 부유하는 한 장의 사진은 어떻게 다른 용도로 사용되는지 등등 사진의 기계적인 부분을 실험하고 있다. 결과물이 아닌, ‘이미지 생산 과정 및 물질성’에 주목한 것이다. 작업은 사진 해체라는 목적을 가진 것처럼 보이지만, 이면에선 디지털 사진의 물리적인 한계를 뛰어넘어 아날로그와 디지털을 ‘하이브리드’ 하겠다는 의지가 엿보인다.

참고

김영나(2017), 『김영나의 서양미술사 100』

김희영(2015), 『예술매체로서의 빛』

리처드 오스본 외(2010), 『미술은 똑똑하다: 오스본의 만화 미술론』

박영택(2016), 『가시적 세계의 근원인 빛 - 빛과 현대미술』,

빛 Light : 렉처 사이언스 KAOS 03 (2017)

E. H. 곰브리치(1950), 『서양미술사』

이영미(2010), 『Light Art 작품의 빛과 공간에 대한 표현적 특성 연구